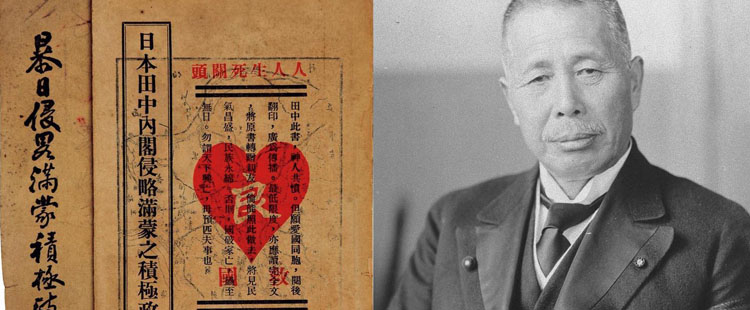

1927年,日本田中义一内阁召开“东方会议”,研讨对华政策。至1929年,第三次太平洋会议在日本召开,中国代表阎宝航等人在会上拿出一份文件称:“我们这儿有一份从日本帝国得到的文件,我们完全有理由认为,这是1927年日本东方会议后,首相田中呈天皇的奏折。”会议因之引发轩然大波。其后,南京《时事月报》将该文件主要内容公开刊登。此即“田中奏折”披露之过程。

因该“奏折” 明言:“惟欲征服支那,必先征服满蒙。如欲征服世界,必先征服支那”,故当年披露之时,曾予国人极大刺激;日本政府亦竭力否认该“奏折”之存在。及至“九一八事变”爆发,日本对外扩张之步调,竟不出“奏折”所规划之范畴,该文件之真实性,遂获中外普遍认可。但自日本战败投降至今,始终未曾发现“奏折”原件。

目前史学界对该问题的基本研究状况是:日本学者,无论左、右翼,均普遍认为“奏折”乃是伪件;中国学者,持肯定论者渐少,持否定说者不多,持真伪难断说者有成主流之趋势。如2010年之“中日共同历史研究”,日本学者服部龙二认为:“田中的理想是使有反共倾向的蒋介石与张作霖南北分治,田中承认蒋介石的统一,让张作霖返回东北,以图安定”,“《田中奏折》与东方会议极大地背离”,乃是伪折。中方学者王建朗则强调:“该文件如何产生,尚有不明之处,但后来日本的扩张路线恰恰如该文件所叙述”,“要消除外国对该文件的怀疑是困难的”。

简而言之,支持“奏折”为真的主要依据,乃是“后来日本的扩张路线恰恰如该文件所叙述”。而否定“奏折”真实性的主要依据,则是其内容在细节上错漏百出。譬如:其格式——署名、行文、乃至呈递流程——均不符合上奏天皇的固定规制,逾制、冒犯之处甚多;再如,对许多关键事件的描述错得离谱——山县有朋1922年1月已死,九国公约成立于1922年2月,“奏折”却说“先帝密召山县有朋,……妥议打开(九国公约)之策”;田中1922年在上海遭遇朝鲜志士刺杀,“奏折”却说他是在1914年被中国人袭击。此类错误极多,故日本学者一致认为该奏折“满身创伤,诚为伪物,毫无议论余地”。

国民政府辽宁外交特派员王镜寰为日总领事函请收回田中奏折英译本事给辽宁省政府呈文,1931年5月18日。

关于奏折的来源,中方两位“当事人”的说法矛盾之处甚多

此外,“奏折”的“泄密”过程,在史料上也存在着极大的分歧。按阎宝航的说法,他是从张学良秘书王家桢处得到的“田中奏折”抄本,“震惊之下,(我)如获至宝,遂商得筹备会同意,译成英文,印出二百本,分送英、美、加等出席(第三次太平洋)会议的代表,这是《田中奏折》公布于世的开始。”

按王家桢自述,他得到“奏折”,是在1928年末,“我们驻东京办事人(日籍台湾人,在日本出生,但祖国观念很强)分批给我寄来一些文件。另外来信说:这是绝对秘密的文件,……这个文件,大概是分十余次寄来的,……稿件抄得非常潦草,错字错句很多,念起来也不顺口,不易阅读……稿子全部到齐,经过翻译整理,订成为一个完整的文件,已经是1929年的春天了。……因为是极密文件,……(经张学良批准)共只印200本,发给在东北范围内简任级有实职的人员每人一本,送给南京国民政府四本(当时共发出120本,其余存在我家)。”

王家桢所谓的“日籍台湾人”,乃蔡智堪。对于如何取得“奏折”,蔡之所述,与王大有不同。如蔡称:他窃取“奏折”,乃是奉了王家桢密函的指示;王却说:自己是突然收到蔡寄来文件,“后来才逐渐觉察到,这个文件不是个寻常的伪制品”。再如,蔡说:这个文件,是他动用个人关系,化装潜入皇宫,“费时两夜,细心抄出”;王却说:蔡来信告诉他,文件“是他(蔡)的朋友在某政党干事长的家里当书记抄写得来的”,且称所收文件潦草错误极多,距“细心抄出”四字甚远。尤觉诡异者,蔡说:文件是他“密藏在皮箱夹层里面,亲往沈阳”,面交给王的;王却说:文件是分批寄来。

俄国学界及克格勃中将则坚称:奏折披露乃苏联谍报机构之功

上述分歧已足以令人疑窦丛生。更复杂的是,此事与苏联情报机构亦有密切关系:“《俄国对外情报工作史纲》的作者们认为,哈尔滨谍报机关工作的最大成就就是获得《田中奏折》。……《田中奏折》是由佩列克列斯特获得的。它的获取是驻哈尔滨谍报机关的‘光辉成就’。1929年,正值中国国内反苏运动猖獗之际,中国杂志……在俄罗斯特工机关的帮助下,登载了《田中奏折》。……有趣的是,……我们的情报员在不同的国家(朝鲜)几乎同时获得了同一种文件(田中奏折)。”

而“奏折”披露的第一环节——阎宝航——曾受到共产国际情报局的表扬:“你的情报工作第一,斯大林知道你。”参加太平洋会议之前,阎刚刚自英国留学归来;其归来路径是取道丹麦、莫斯科。这中间是否存在某种联系,难下定论。

问题的复杂化仍未结束。据俄国学者维克托·乌索夫披露,“早在20年代初,美国就对日本在亚洲日益增长的影响感到不安,从而决定了美国军界的‘亲俄立场’。这种‘好感’表现在美国情报部门与布尔什维克进行的非正式合作中。”此种“合作”,有可能也涉及到了“田中奏折”,以至于苏联克格勃退休中将维塔利·巴甫洛夫曾如此愤愤不平地说道:

“获得这份情报不仅是哈尔滨和汉城秘密情报机构的光辉成就,也是整个对外情报机关的出色成果。然而就在当时,美国情报机关企图将这一成果记在自己的功劳簿上,为此他们以电影《带血的太阳》重新演绎了美国版的《田中奏折》。”(所谓《带血的太阳》,即《Blood on the Sun》,1945年4月在美国上映。该影片确实描述了一位美国记者对外披露“田中奏折”的冒险经历)

电影《Blood on the Sun》的拍摄是否与美国情报机关有关?苏联获取的“奏折”里是否有与美国情报机构“合作”的成分在?均难下定论;值得注意的是:蔡智堪与美国驻东京大使Joseph C. Grew之间,似乎在情报工作上保持着某种密切的联系。简而言之,目前尚无确凿证据能够坐实奏折乃“苏联虚构”,目的是“将战火引入中国”。现有史料支离破碎,所呈现出来的,是一幅极其复杂、诡异的博弈图景。

编辑:张丽

最新评论

最新评论