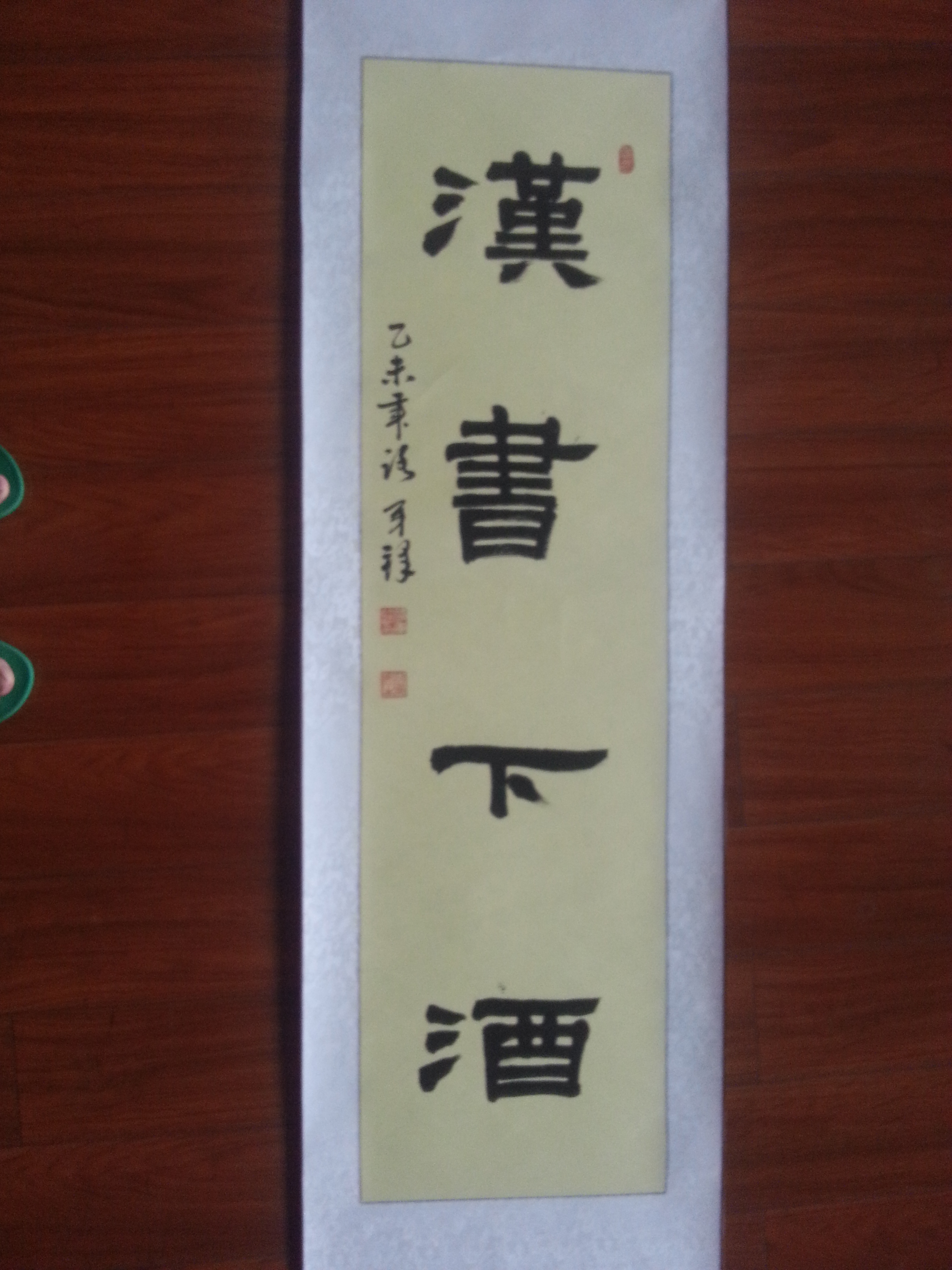

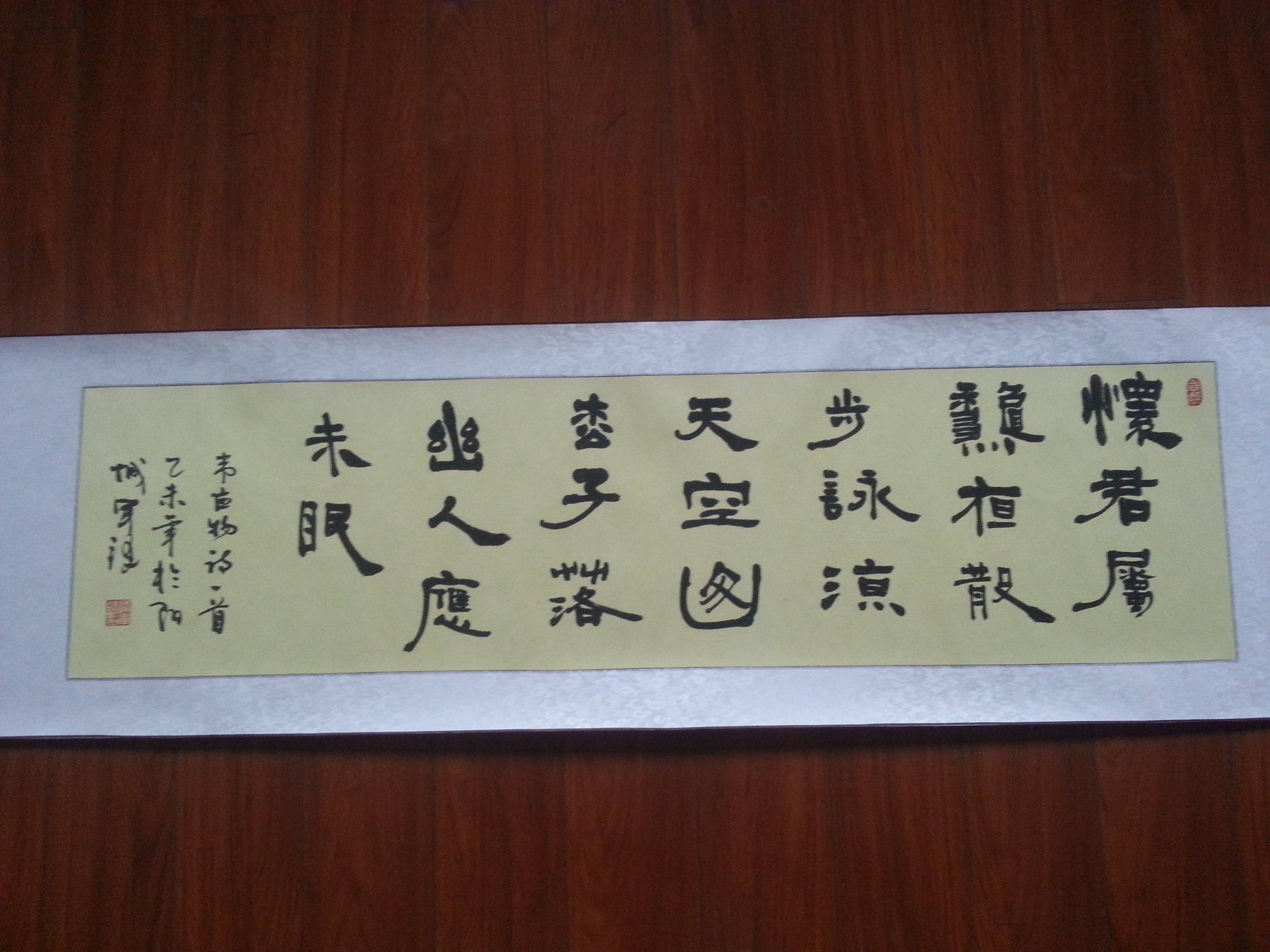

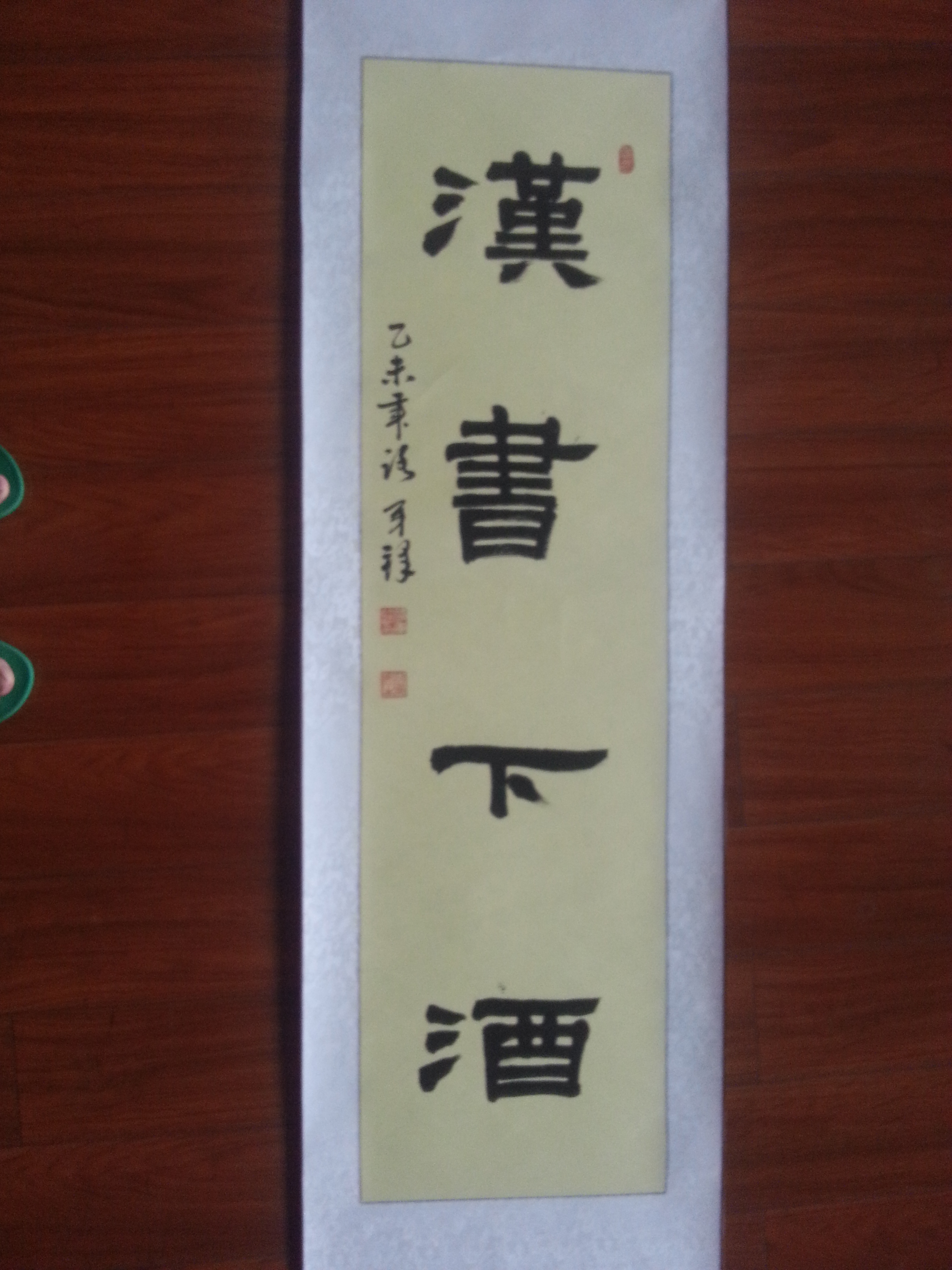

隶书生于秦,盛于汉。汉代是中国书法史的鼎盛时期,汉承秦制,朝廷官方文书以篆书为主,下层官吏及民间以隶书通用。因隶书比篆书使用方便,富于旺盛的生命力,促使了上层统治者在诏书、金石刻辞及官方文件中使用,推动了文字的发展,致使隶书成为汉代的主要书体。

汉代流传下来的书体分为两类:一类是墨迹,书写在帛书、竹木简牍上,书写时间贯穿于整个西、东汉。另一类是碑刻,这也是汉代书法艺术的主要代表,尤其是东汉以后,逐渐进入了繁荣时期。刘勰《文心雕龙》中记述:“后汉以来,碑碣云起。”东汉碑刻之盛,遍于各个郡邑。主要原因是当时的王侯将相、门阀世家成为统治者的得力助手,地位极为显赫荣耀,在他们去世后,门生故吏多为其歌功颂德,刻石立碑以流芳后世。碑文绝大多数是用隶书书写,这是汉隶成熟的主要标记。东汉碑刻主要有:摩崖、石经、碑刻等几大类型,刻在山崖、天然巨石上的文字为摩崖石刻,最著名的当《开通褒斜道刻石》、《石门颂》、《杨涯记》等。其中《开通褒斜道刻石》记述了汉中郡太守于东汉永平六年奉召修治阁道,用工近77万人,阁道长258里,费时三年,历经艰辛,此石问世曾轰动一时。石经有《熹平石经》等,此石经由蔡邕书写,是为了正定六经文字而钦定的书迹;其作用为“书同文”。东汉后期为歌颂神冥,记述祭祖、工程竣工、功德等而在石碑上刻文以述的称为碑刻,是汉隶书法艺术的主要遗存。

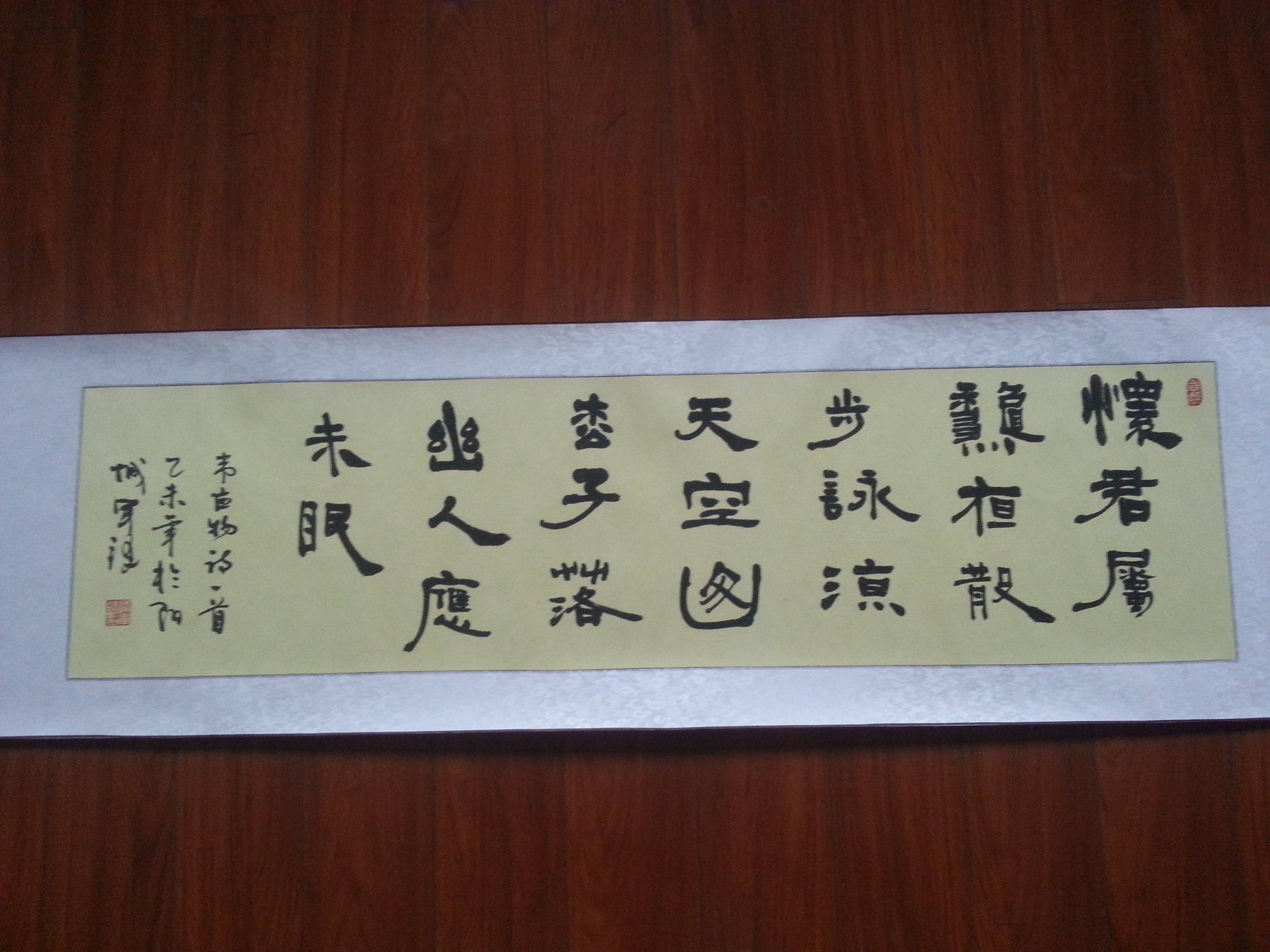

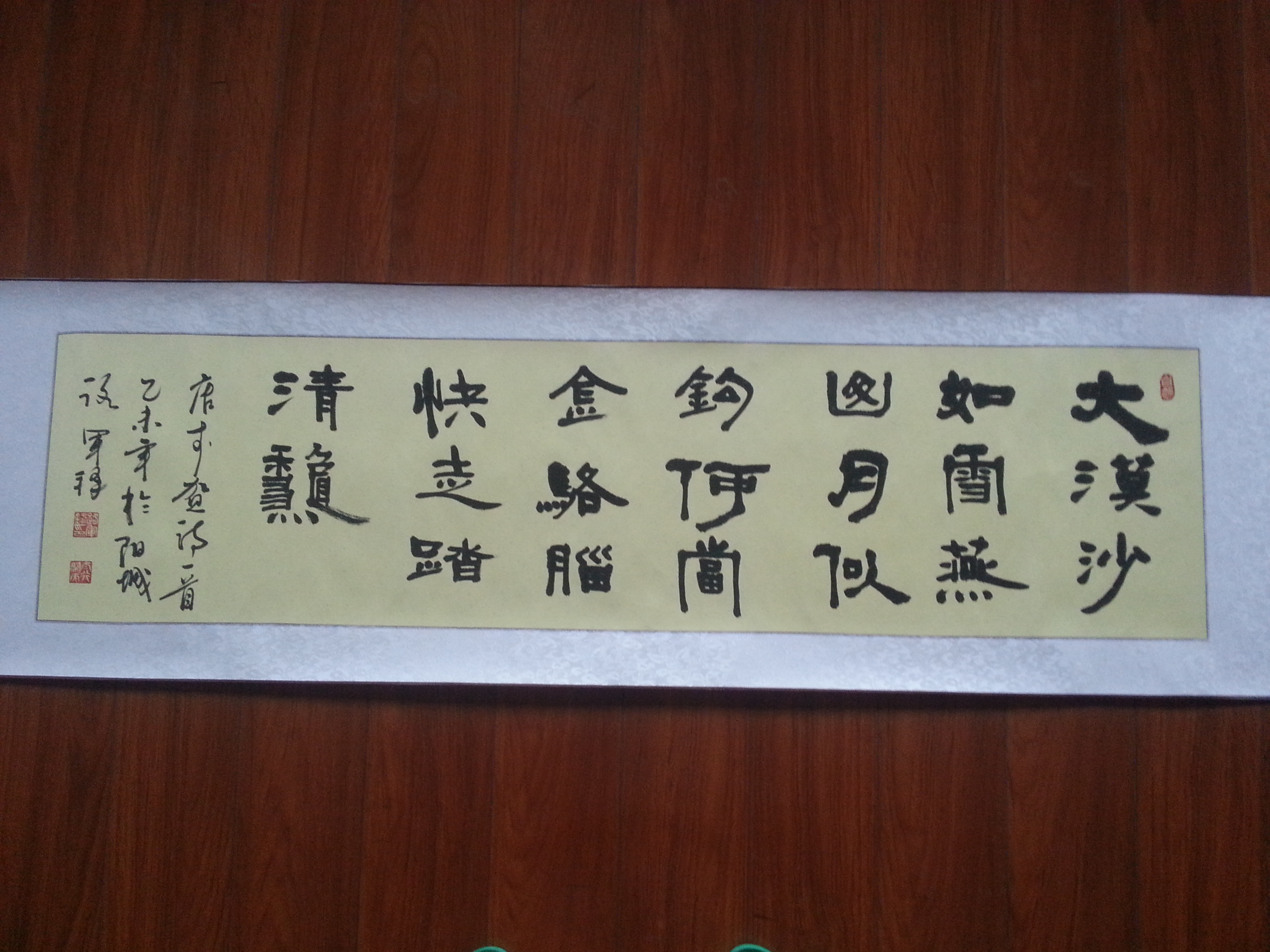

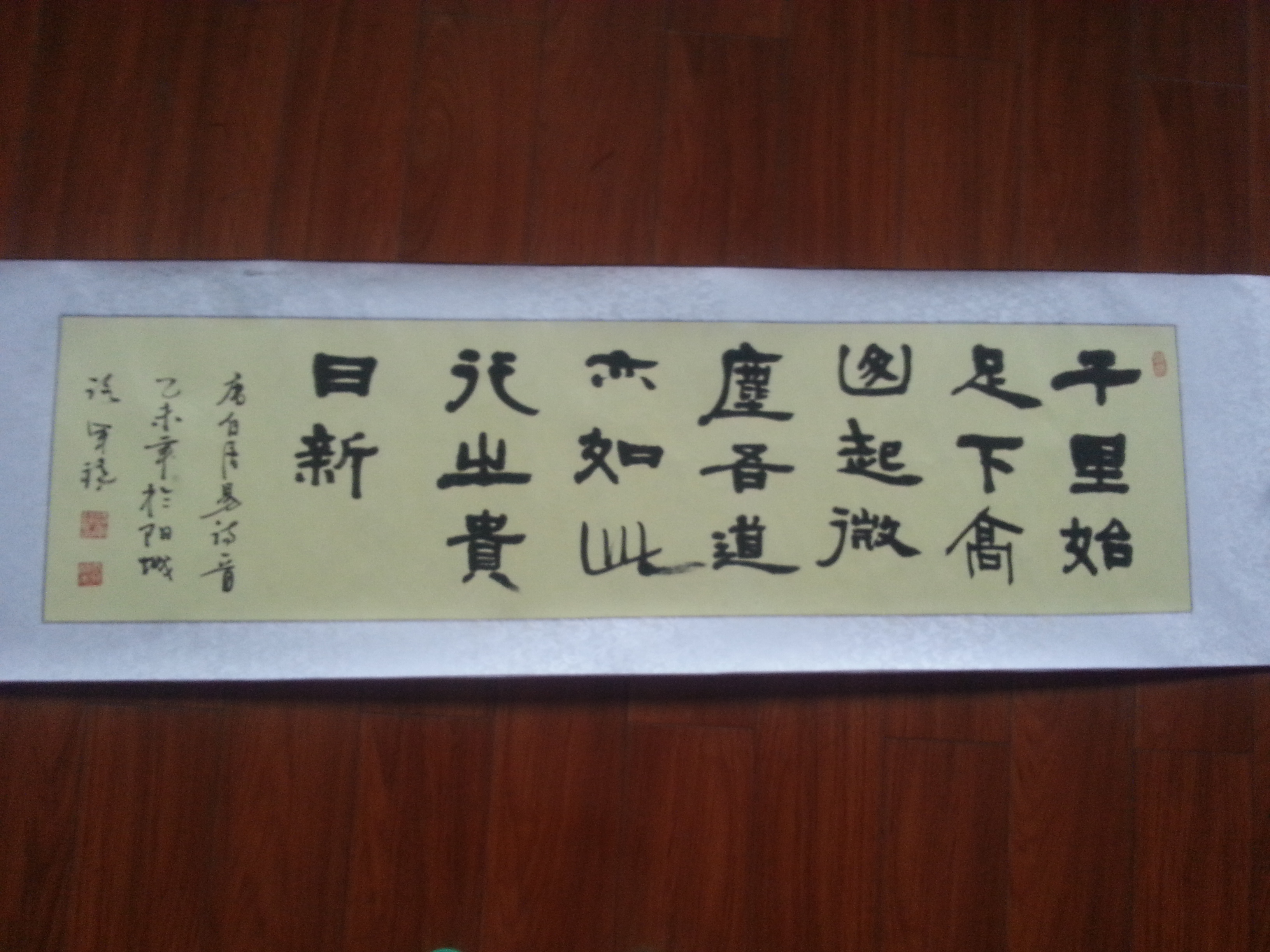

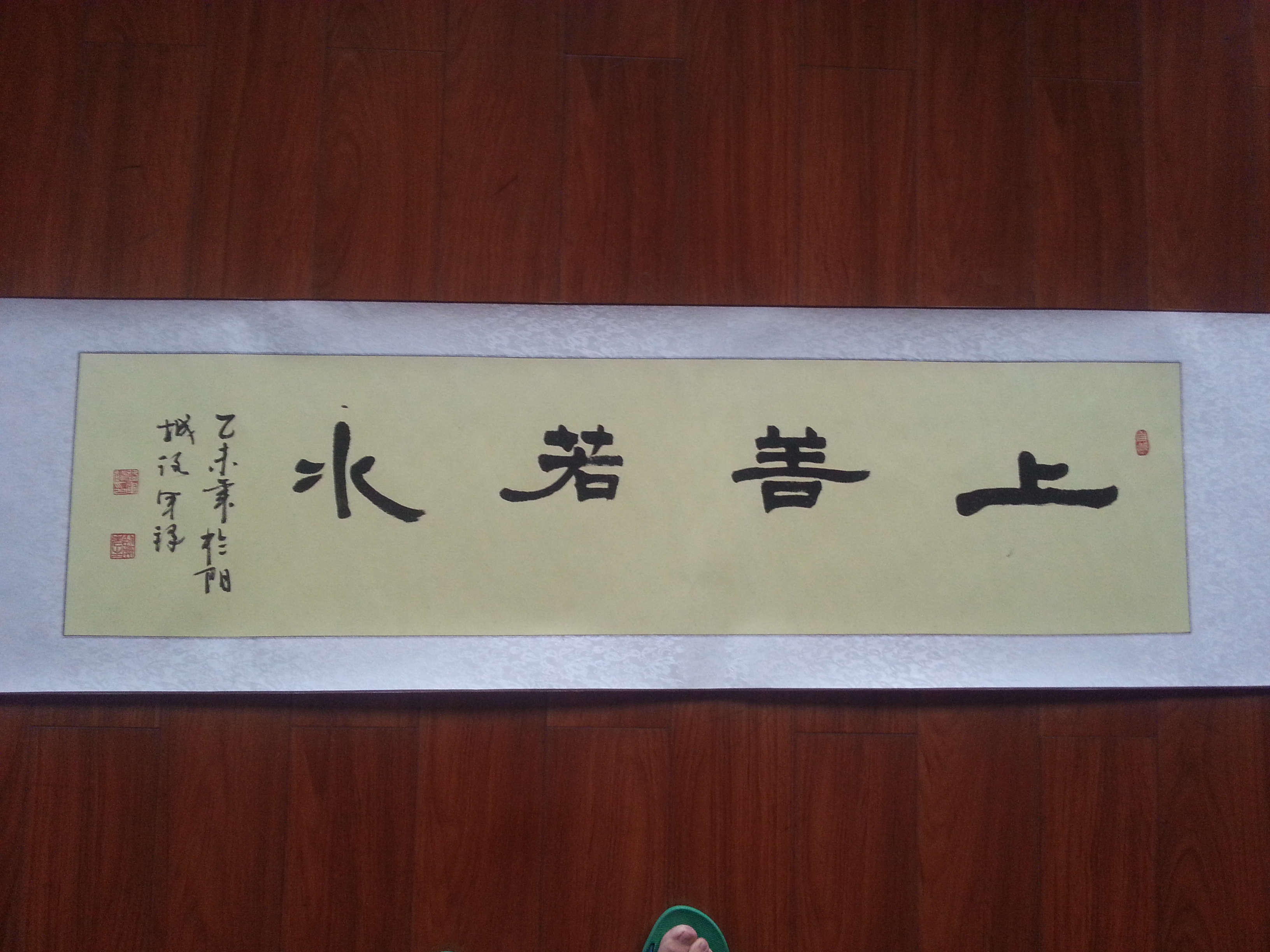

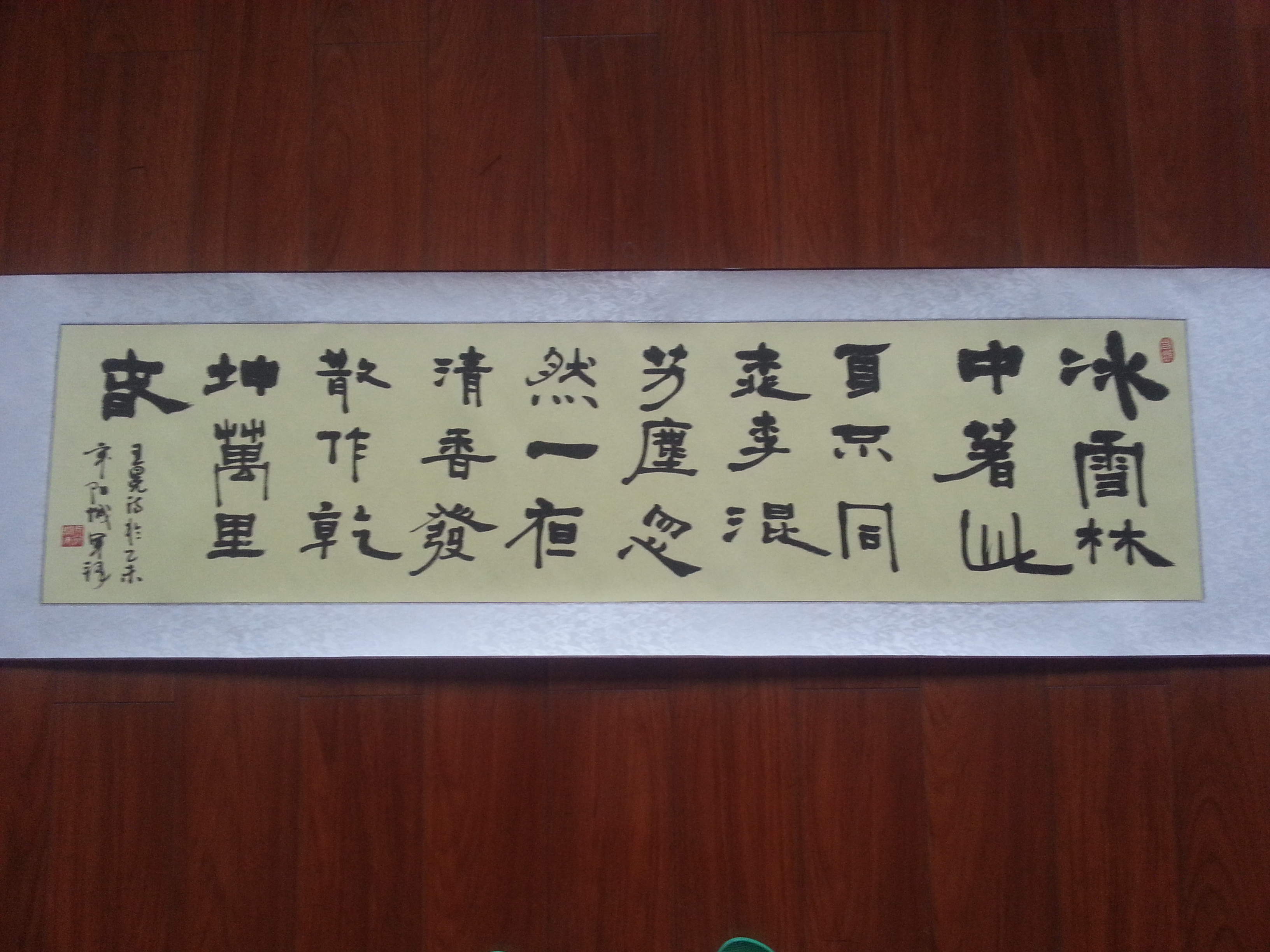

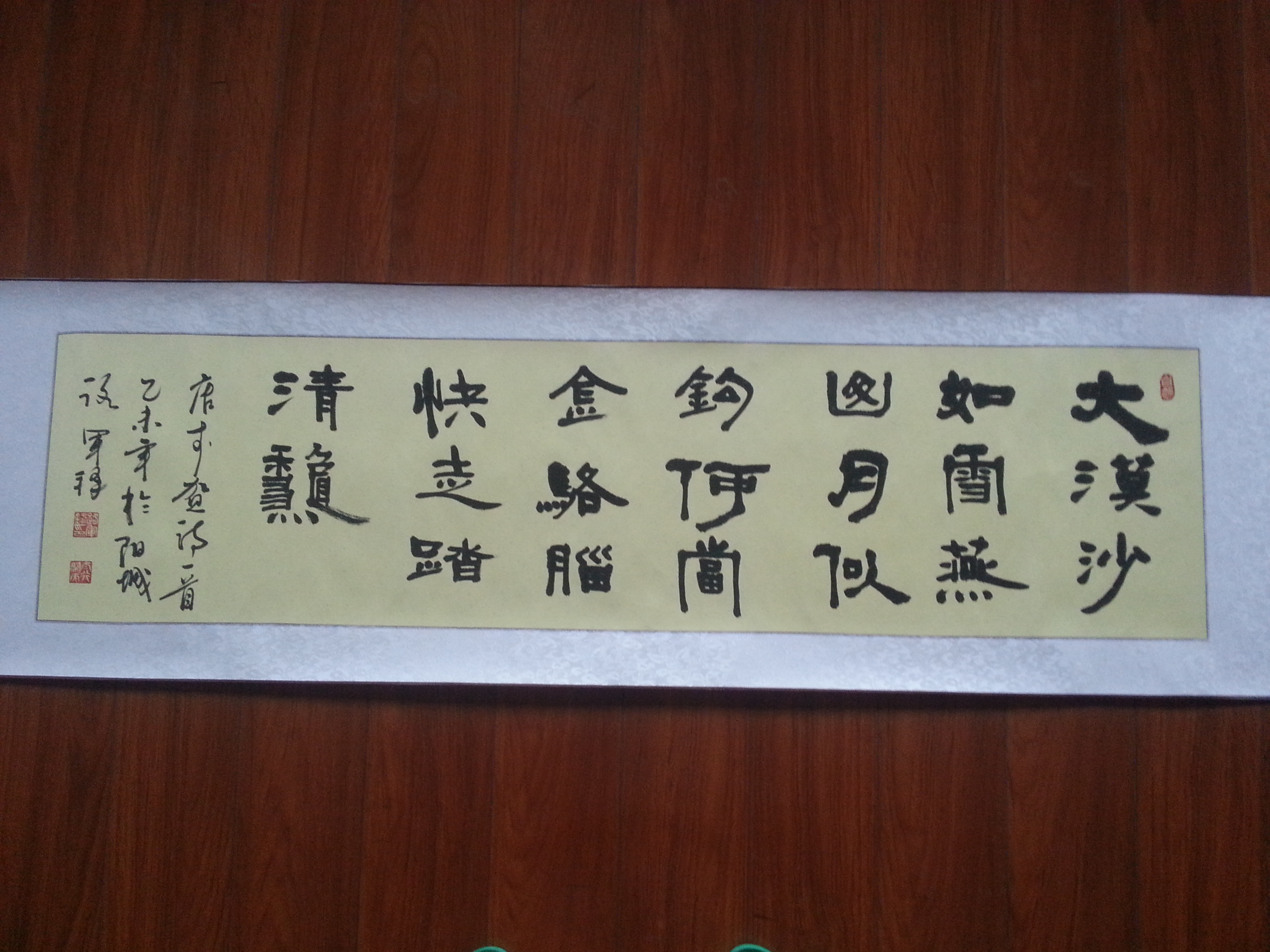

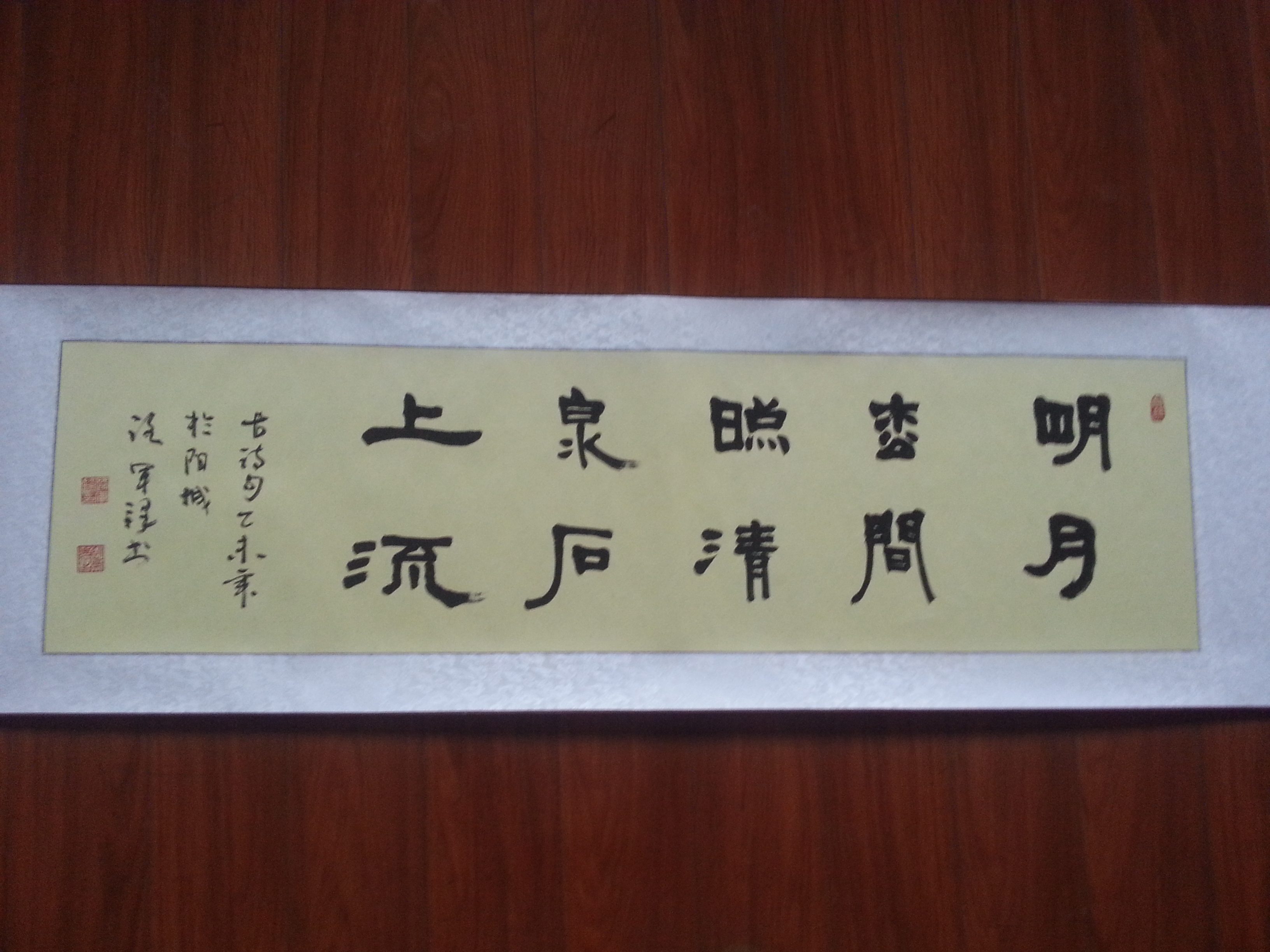

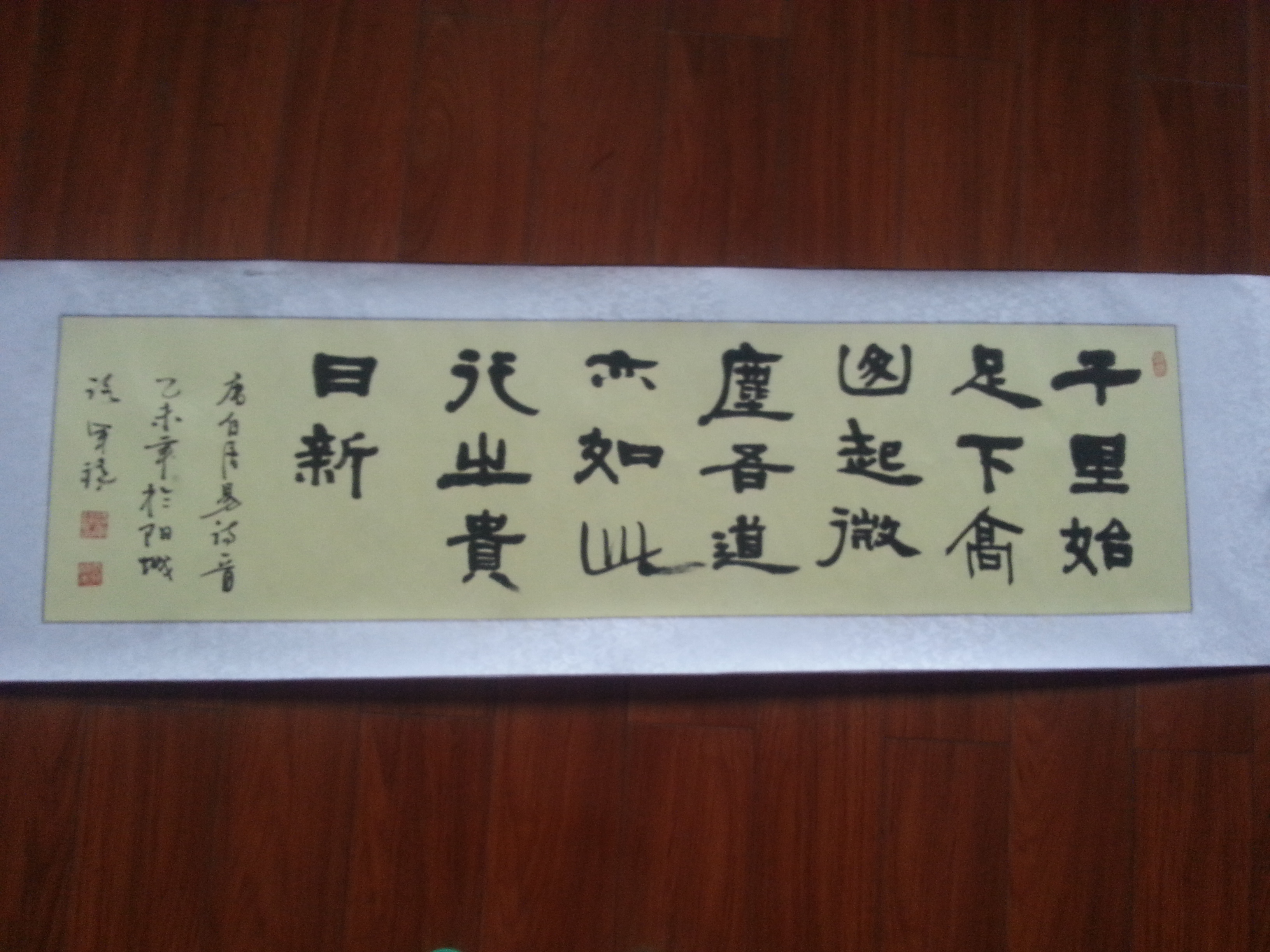

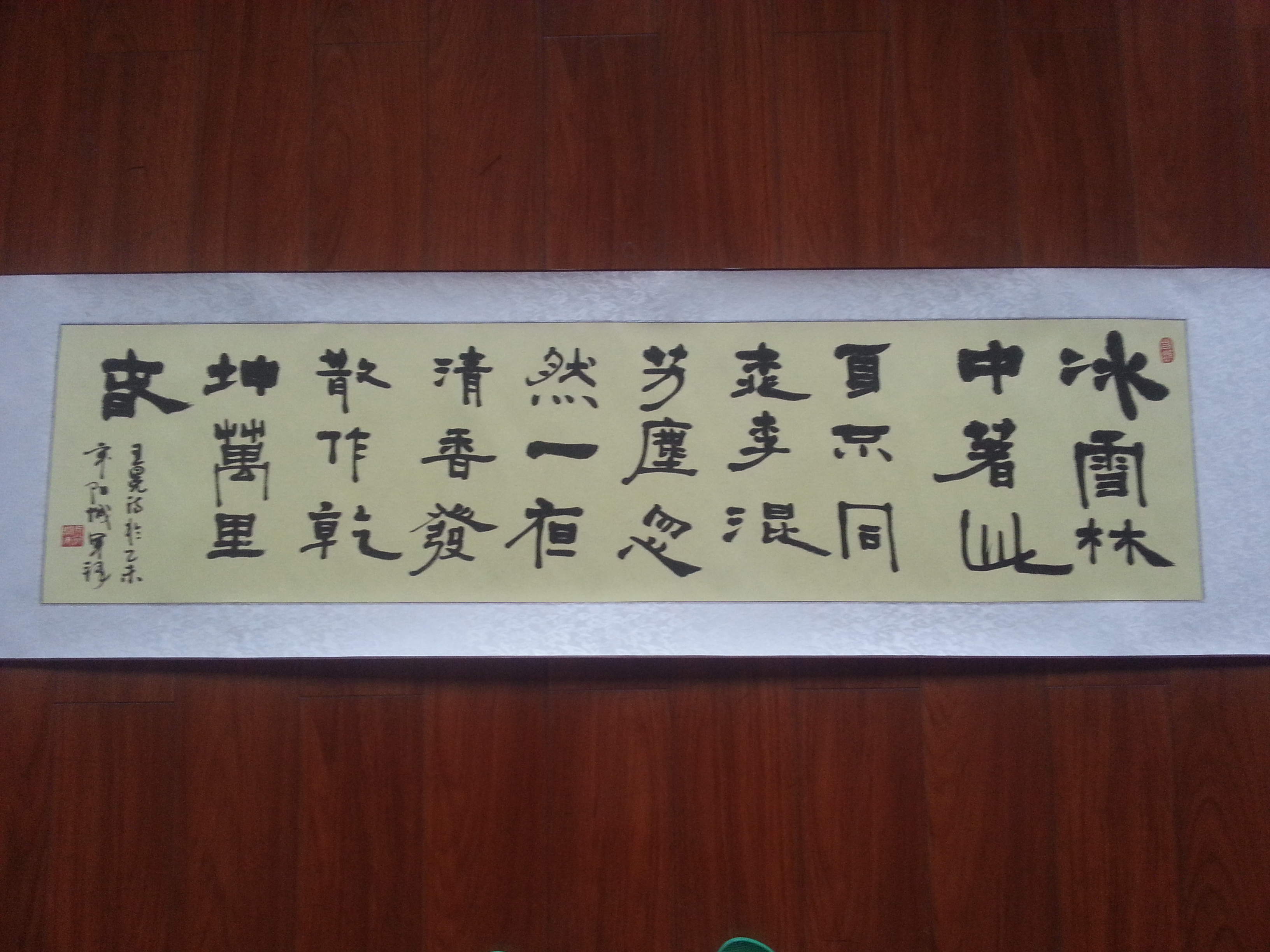

汉代隶书出土的墨迹主要有:山东临沂银雀山出土的《孙膑兵法》、长沙马王堆出土的帛书《老子》乙本,湖北江陵凤凰山出土的木牍、甘肃居延、武威、敦煌出土的竹木简牍等几十万字的隶书。而碑刻发现和出土的更为大观。书写年代除了《杨童买山地记》、《王风二年刻石》《麃孝禹刻石》等少量西汉刻石外,大量是东汉碑刻隶书,东汉后期碑刻极为丰富,其艺术风格各异。清王澍曾评:“隶法以汉为极,每碑各出一奇,莫有同者。”正是有的浑厚,有的古朴,有的疏宕、有的华艳、有的刚健。著名的碑刻有《张迁碑》、《曹全碑》、《景君碑》、《孔庙碑》、《史晨碑》、《石门颂》、《西狭颂碑》、《乙瑛碑》、《熹平残碑》、《衡方碑》、《华山庙碑》、《礼器碑》等三百多种。

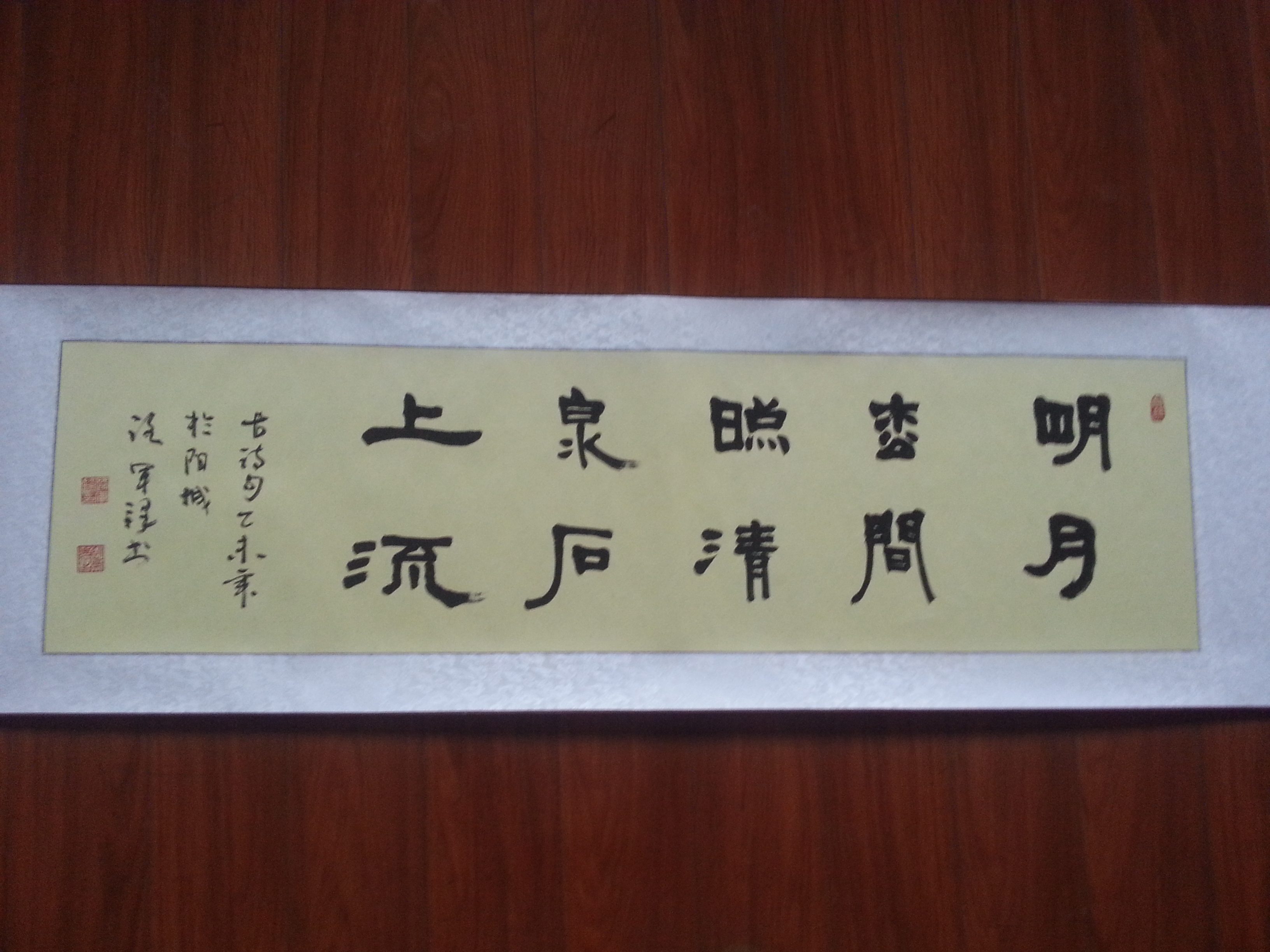

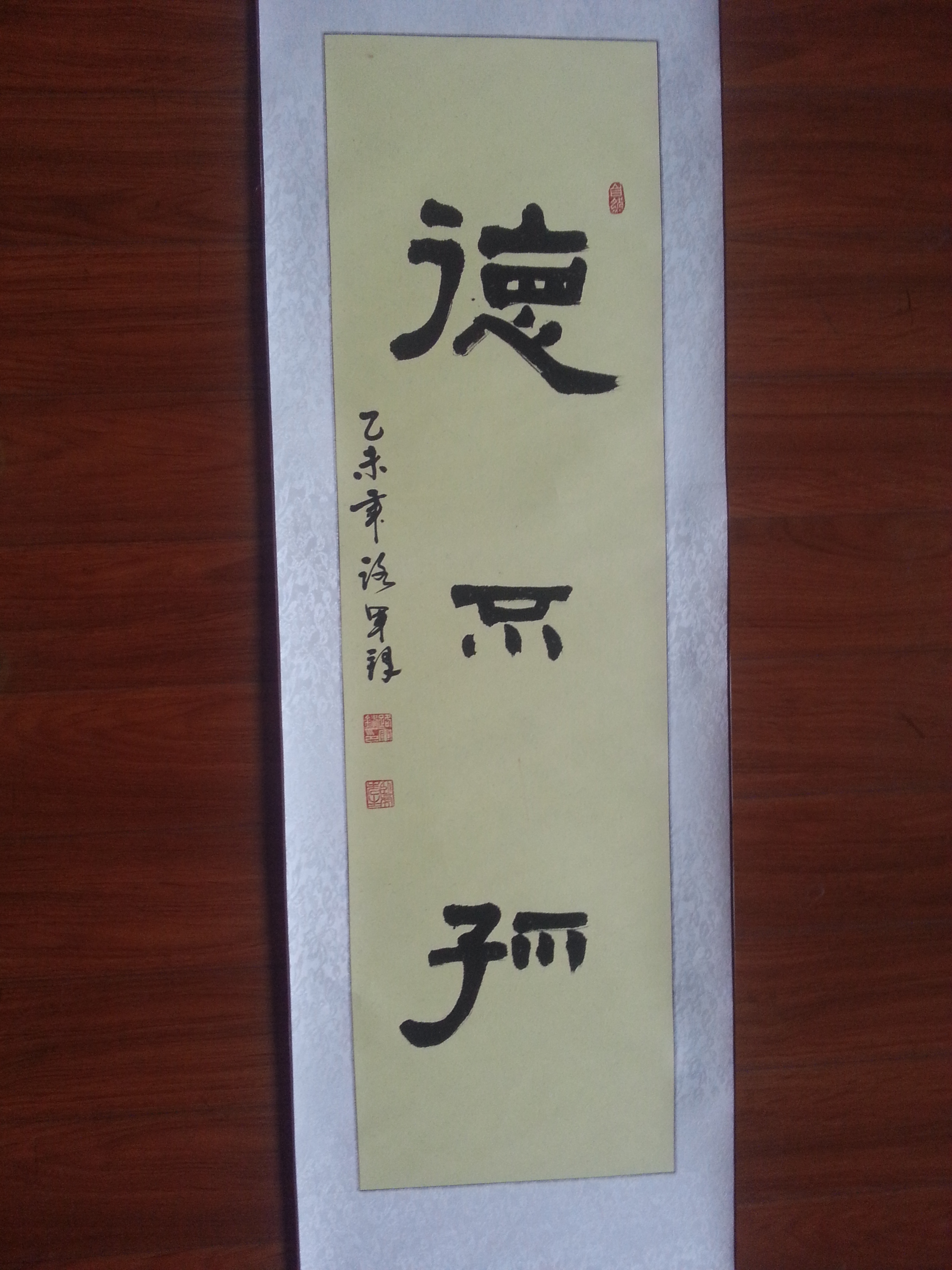

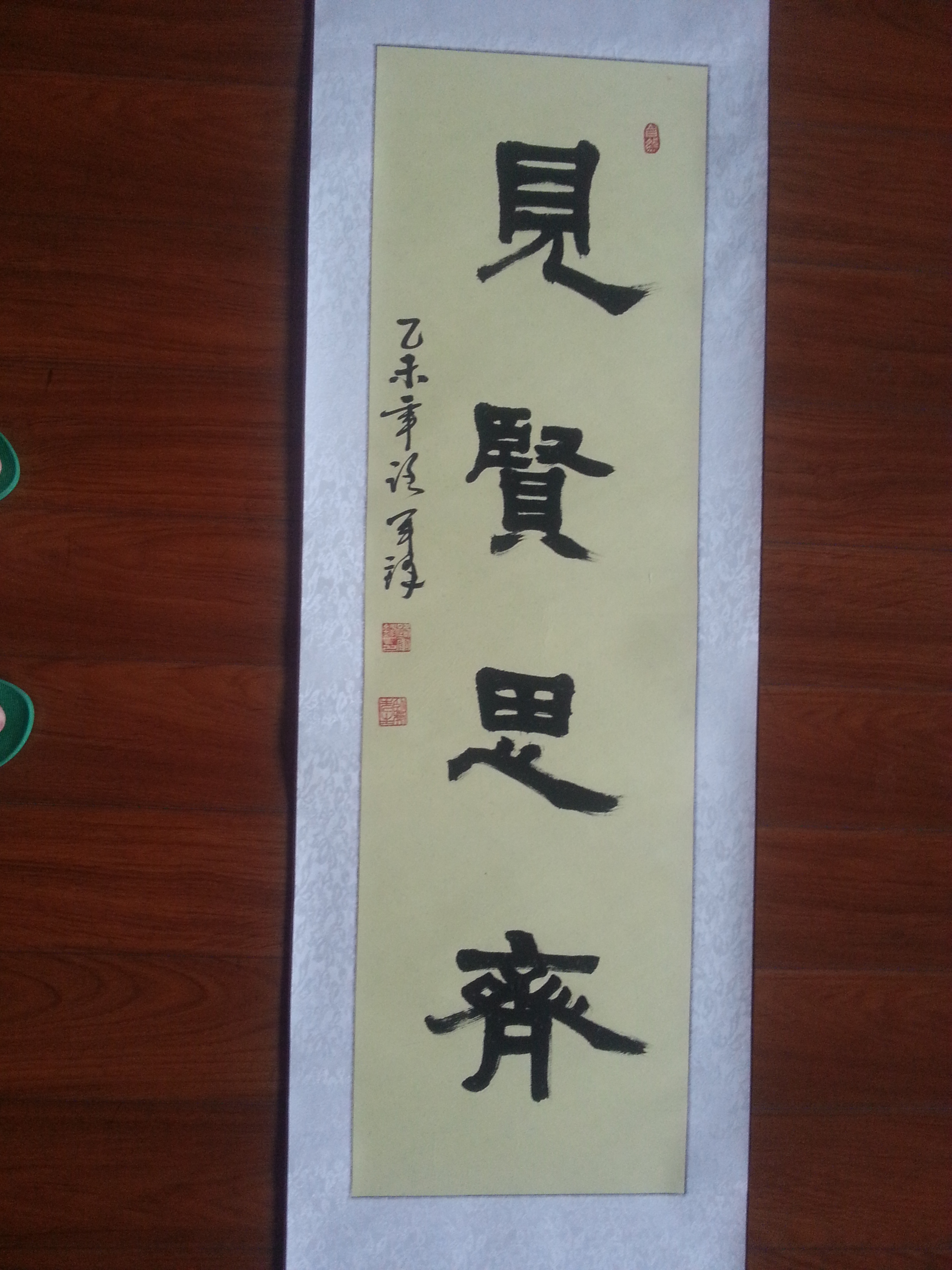

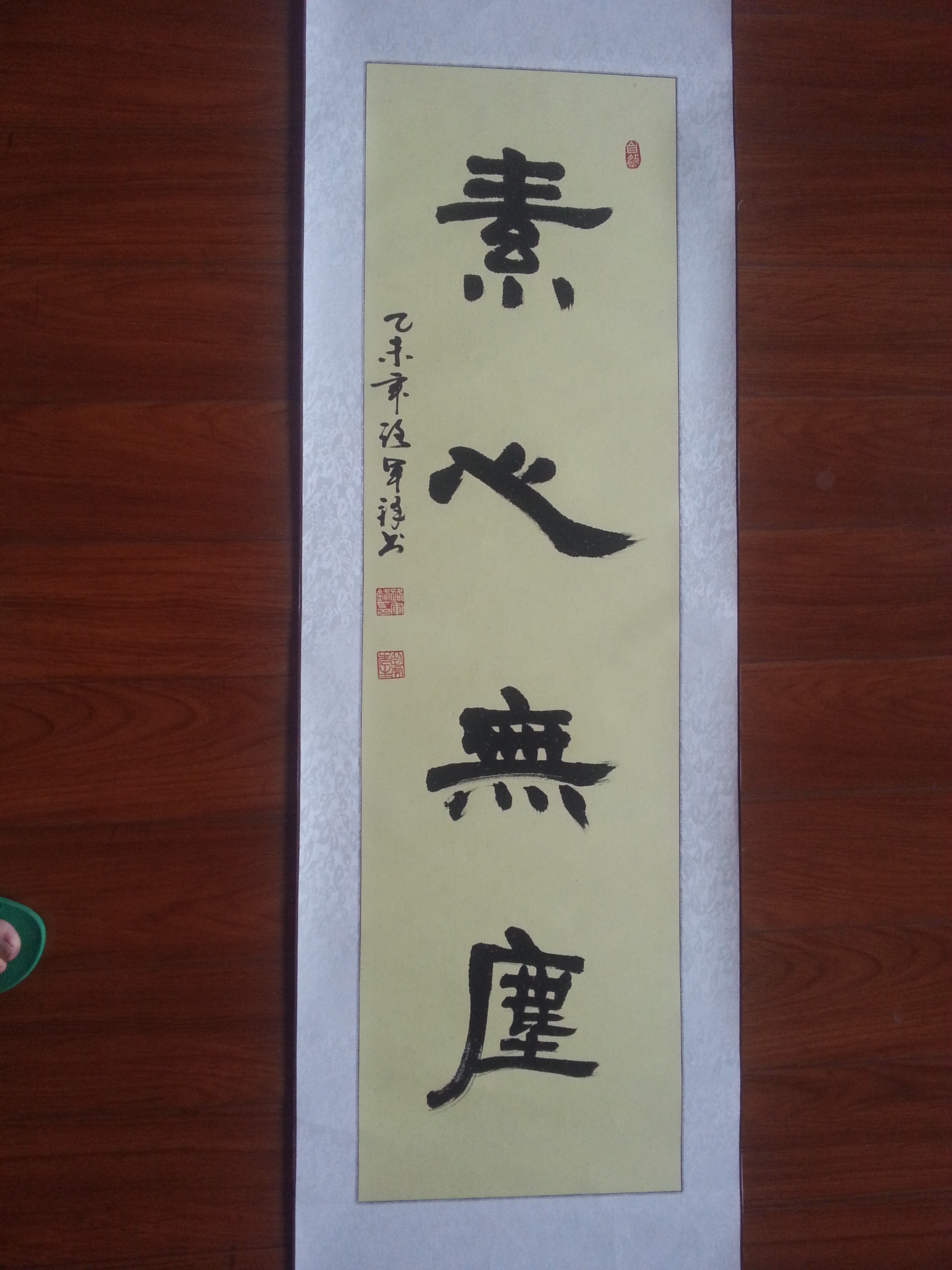

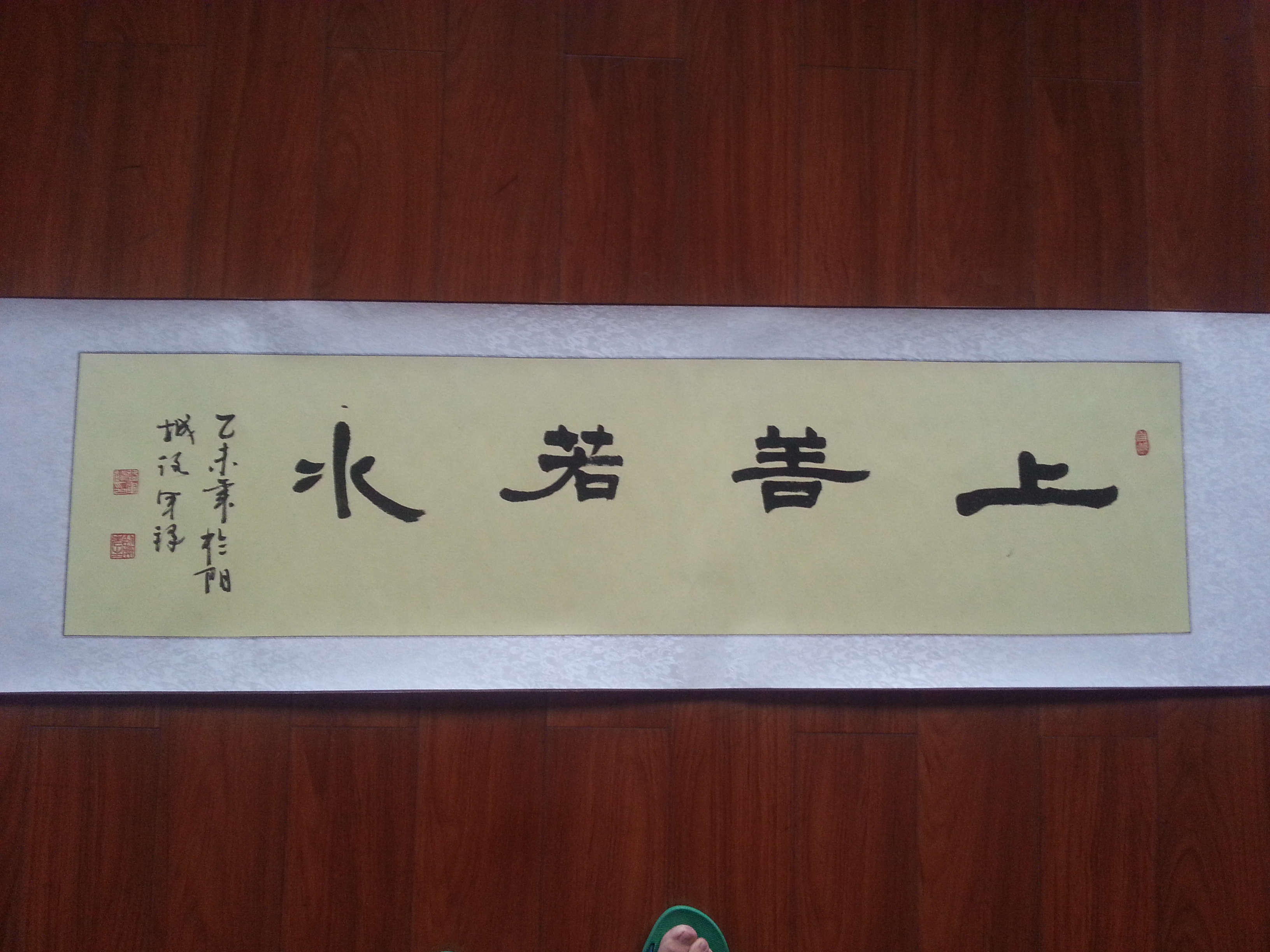

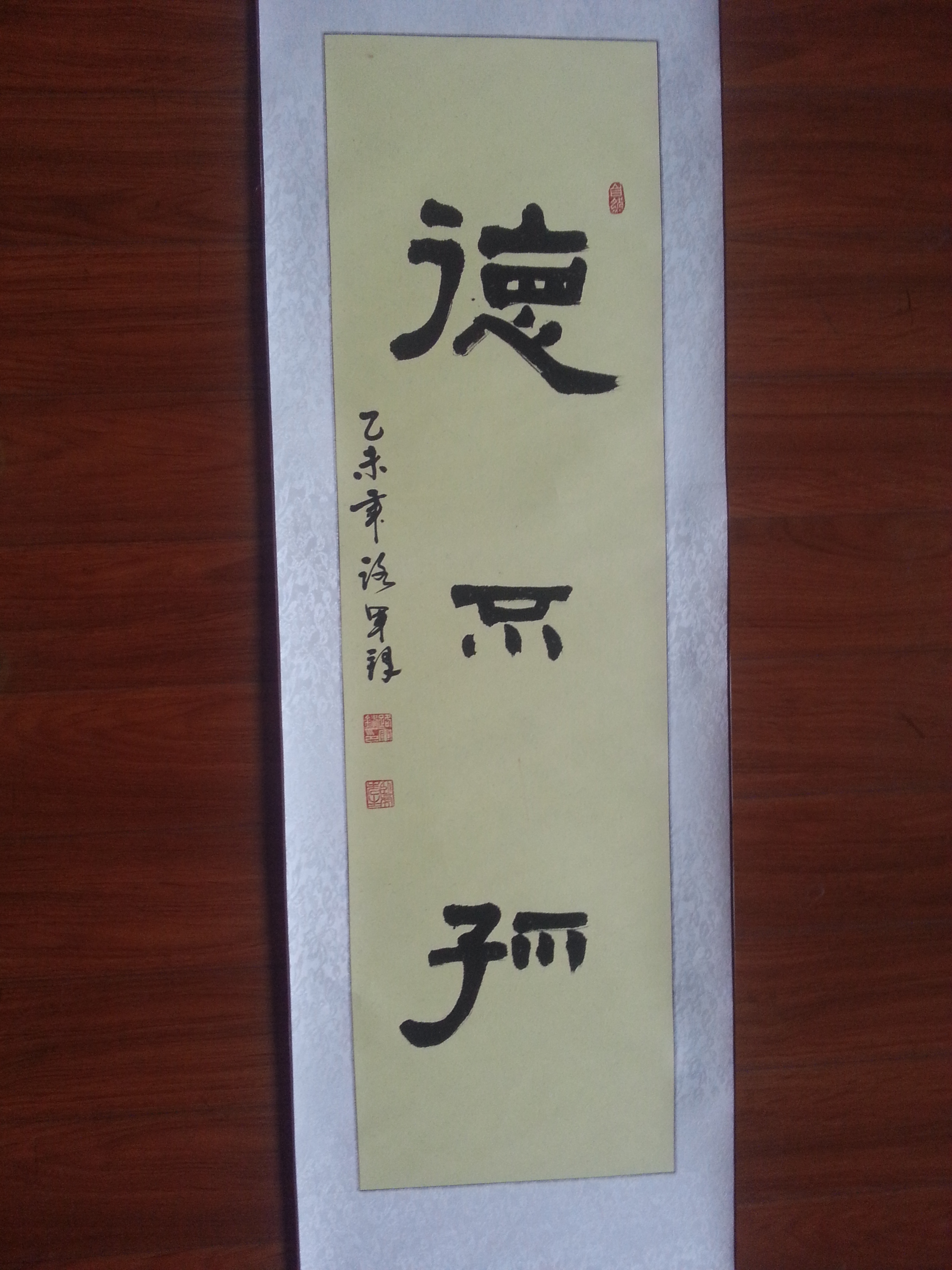

汉隶因由篆书简化演变而来,字形扁平、方正,结构严谨、笔势舒展雄健,笔画由弯变直,出现波挑,由纵势变为横势、笔画在篆书的直、曲画基础上增加了撇、捺、钩、挑、点、折、加上横、竖,汉字的八种笔画基本形式。很是风行一时。但自魏晋南北朝以来,隶书的正体字地位逐步被楷书取代。隶书几乎被人遗忘。因为后来各时期的书体发展各有侧重;唐代尚楷、宋代尚行、明代尚草,如一股股的潮流,体现了不同时代的不同风尚。唐以后,精擅隶书者更是寥寥无几,很多大家其隶书成就平平,无法与他们其它书体水准相提并论。直到明末清初,隶书才重新被重视。

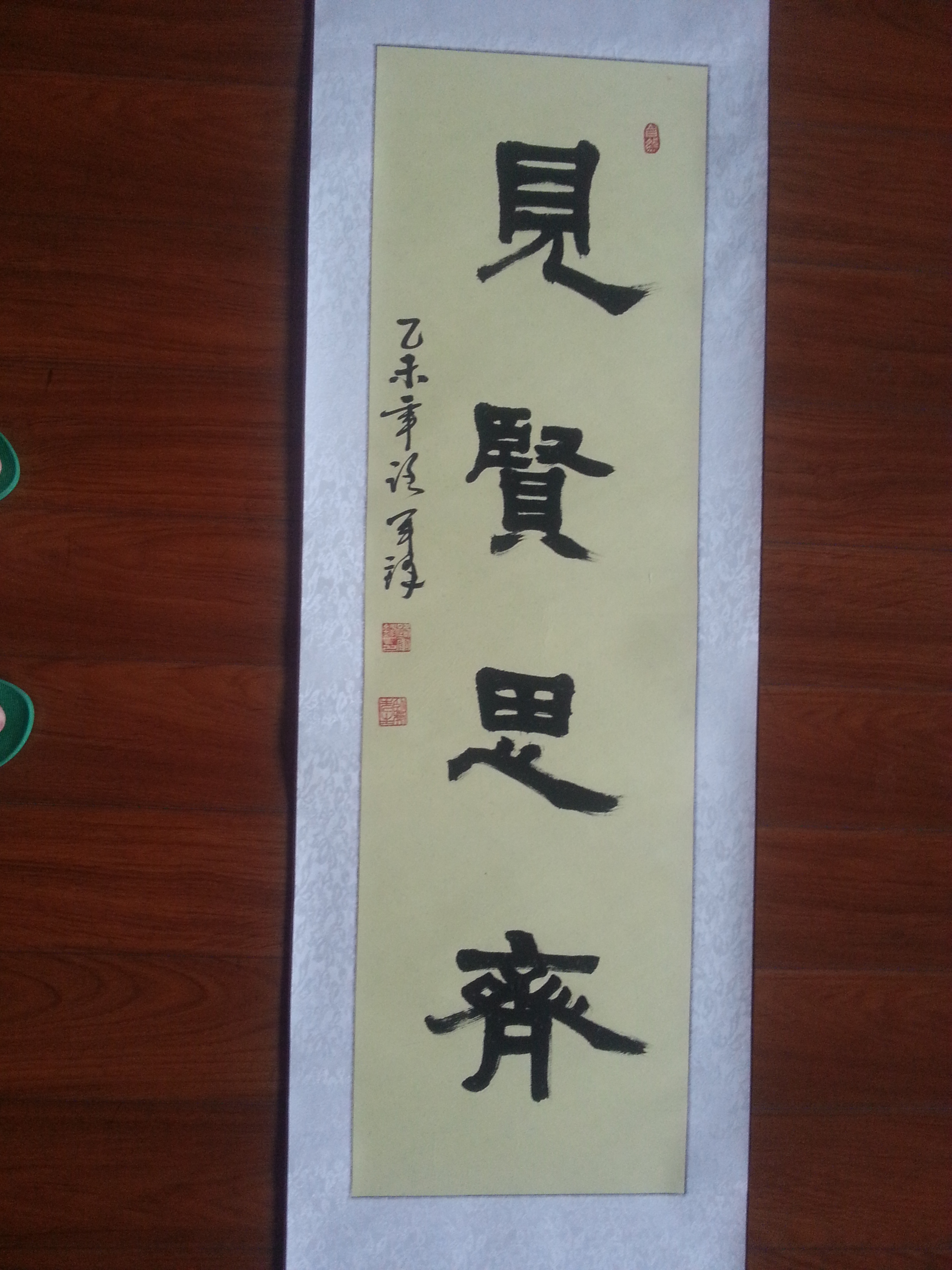

清代擅长隶书者可谓人才辈出,风格多样。据不完全统计,清代隶书名家不下五百余人,而现存墨迹着亦不下三四百人,他们有皇亲国戚、有布衣庶民、有达官贵人、有通儒学者,这些书法家集古今书体大成,极尽变化能事,以清人之意趣,合汉隶之神理,继承汉隶,改造汉隶,变化万千,神奇莫测。其代表人物有郑簠、金农、桂馥、邓琰、伊秉绶、陈鸿寿、何绍基、赵之谦、吴俊卿等,他们无愧于清隶书之一代翘楚,他们不同流派,不同的艺术风格,具有划时代新意,他们所取得的成就对隶书发展产生了巨大的影响。

可以说清代隶书既是对汉隶的继承,也是对汉隶的创新和复兴,清代之隶书作为我国书法中的瑰宝,对于今后书法的发展极为重要,他们勇于继承和刻苦创新的成功经验,在今天是非常值得我们借鉴和发扬的,今人必须积极汲取养分,在清代隶书成就的基础上,探本求源,方能开创一代书风。

路军锋

编辑:陈海瑜

最新评论

最新评论